湖北九峰山实验室攻克6英寸磷化铟外延技术 国产光芯片成本有望直降三成

发布时间:2025-8-19 10:41

发布者:eechina

|

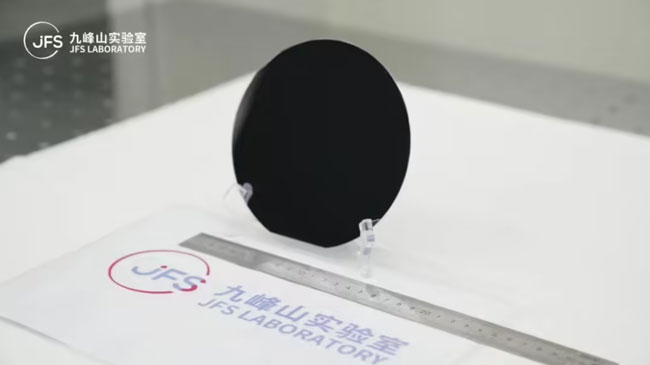

8月19日,湖北九峰山实验室宣布在磷化铟(InP)材料领域实现重大技术突破。该实验室成功开发出6英寸磷化铟基PIN结构探测器和FP结构激光器的外延生长工艺,关键性能指标达到国际领先水平,标志着我国在大尺寸磷化铟材料制备领域首次实现从核心装备到关键材料的国产化协同应用,为光电子器件产业化发展注入强劲动能。 磷化铟作为光通信、量子计算等领域的核心材料,其产业化应用长期受制于大尺寸制备技术瓶颈。全球主流工艺仍停留在3英寸阶段,高昂的成本严重制约了下游产业的规模化发展。九峰山实验室依托自主研发的国产金属有机物化学气相沉积(MOCVD)设备与磷化铟衬底技术,突破了大尺寸外延均匀性控制难题,首次实现6英寸磷化铟基光芯片外延生长工艺的规模化制备。实验数据显示,FP激光器量子阱光致发光(PL)波长片内标准差小于1.5纳米,组分与厚度均匀性优于1.5%;PIN探测器材料本底浓度低于4×10¹⁴cm⁻³,迁移率超过11000 cm²/V·s,性能指标全面超越国际同类产品。

此次突破具有双重战略意义。在技术层面,6英寸工艺平台使单片晶圆产能较3英寸提升4倍,材料利用率提高30%,结合国产化设备与衬底的成本优势,国产光芯片综合成本有望降至原有水平的60%-70%。以数据中心光模块为例,采用新工艺的激光器芯片可使100G光模块成本降低约15%,显著增强我国在全球光通信市场的竞争力。在产业生态层面,实验室与云南鑫耀等国内供应链企业深度协同,实现了6英寸高品质磷化铟单晶片从晶体生长到外延加工的全链条突破,为构建自主可控的化合物半导体产业链奠定基础。 九峰山实验室的突破并非孤立事件,而是其长期技术积淀的集中体现。作为湖北实验室体系的核心载体,该实验室拥有全球领先的8000平方米无尘室和超20亿元的外延及器件工艺设备投资,构建了涵盖6/8英寸碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)、4/6英寸磷化铟(InP)与砷化镓(GaAs)的七条特色工艺产线。2024年,实验室已成功下线全球首片8英寸硅光薄膜铌酸锂光电集成晶圆,并首次实现硅基芯片内部激光光源的集成,攻克了芯片间大数据传输的物理瓶颈。此次6英寸磷化铟工艺的突破,进一步巩固了其在光电子集成领域的领先地位。 据Yole预测,全球磷化铟光电子市场规模将在2027年达到56亿美元,年复合增长率达14%。九峰山实验室的突破恰逢其时,其技术成果已进入下游产品验证阶段。实验室主任透露,未来将重点推进三大方向:一是优化6英寸InP外延平台,将波长均匀性提升至±0.5纳米级;二是联合华为、中兴等企业开展100G/400G光模块的工程化应用;三是探索磷化铟在量子通信、太赫兹成像等新兴领域的跨界应用。 这一突破的背后,是湖北“光芯屏端网”产业集群的协同创新。九峰山实验室作为链主单位,已吸引20余家上下游企业落户武汉光谷,带动投资超百亿元。实验室独创的“硬科技中试平台+产业孵化”双轮驱动模式,通过共享设备、联合攻关、技术转移等方式,将科研成果转化周期缩短60%,为武汉打造“世界光谷”提供了关键技术支撑。随着6英寸磷化铟工艺的规模化应用,我国有望在下一代光通信技术竞争中占据先机,为全球数字化基础设施贡献中国方案。 |

网友评论