基于嵌入式STT-MRAM的架构方案

发布时间:2020-11-18 13:58

发布者:宇芯电子

|

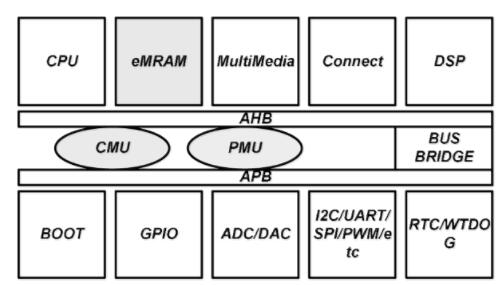

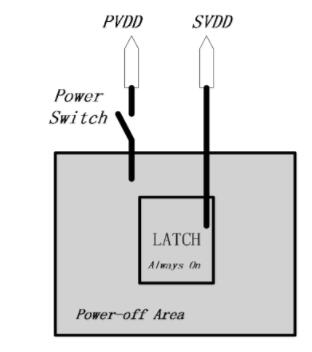

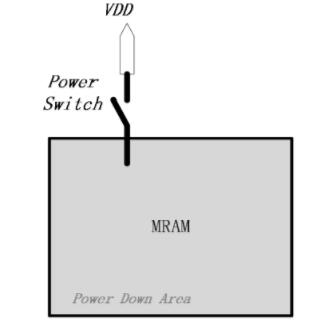

本文由everspin代理宇芯电子介绍关于新型的芯片架构,将嵌入式磁存储芯片STT-MRAM应用于芯片架构设计中,与传统芯片架构相比较,能够降低芯片漏电流,减少芯片静态功耗,延长手持设备的在线工作时长,降低整体使用成本。 本方案的技术特征在于: (1) 用兼容SRAM的嵌入式STT-MRAM IP取代传统的SRAM单元。SRAM-like的总线接口信号包括片选CS、写使能WE、读使能RE、输出使能信号OE、复位 RST、时钟CLK、地址线A、数据输入线 DIN和数据输出线DOUT。除了一些串行配置接口之外,基本与SRAMIP的接口保持一致,非常便于SOC的系统集成。 如图1为应用嵌入式STT-MRAM之后的新型芯片架构示意图。  图1基于嵌入式STT-MRAM的新型芯片架构图 (2)嵌入式eMRAM的主要作用在于:取代片上的sram单元,用来保存系统交互数据和作为数据缓存。同时对于拥有TCM (Tightly CoupledMemory)技术的ARM核来说,用一块贴近ARM的MRAM ,可以用来存取指令,提升CPU取指令和执行的速度,进一步提升系统整体的性能。 (3)静态漏电流的显著降低。图2和图3描述了传统的带数据保持功能的Memory ( RetentionMemory)和eMRAM的供电示意。  图2 SRAM供电网络示意 对于具有数据保持功能的SRAM,本身带有两个电源,主电源和次电源。主电源给SRAM 外围逻辑和读写电路供电,在进入低功耗模式时可以关闭。次电源对SRAM内部的数据锁存单元进行供电,一直保持开启,目的是在进入低功耗模式下保证SRAM 原先存储的数据部分不丢失。因此对于RetentionSRAM中静态功耗的损耗主要是由内部数据保持单元的电源无法完全关断造成的。 对于MRAM来说,由于内部存储单元具备掉电不易失特性,因此当芯片进入低功耗模式时,MRAM的电源VDD可以完全关断,因而MRAM存储部分的漏电流能够完全消失。与SRAM相比较,芯片在低功耗模式下的静态功耗会有明显降低。 采用基于ARM Cortex-M3内核的参考芯片设计进行了实验,该设计采用4块大小为32kB的单口双电源Retention SRAM。基于GlobalFoundaries 22nm FD-SOI的工艺库评估显示,当芯片工作在0.8V标准电压,室温25℃时,SRAM部分的静态功耗为0.175mW;当芯片工作在50MHz的工作频率时,采用50%的翻转率进行估算,芯片的整体功耗为3.83mW。如果采用本文提出的新型芯片架构,用STT-MRAM来替换SRAM ,功耗能够降低约5%左右。如果对于内部SRAM比例更大(约30%-40%)的手机处理器来说,所节省的静态功耗会更明显,可以达到8%-10%左右。  图3MRAM供电网络示意 基于嵌入式STT-MRAM的新型芯片架构,能够在先进工艺节点下在一定程度上降低芯片的漏电流及静态功耗,从而使手持式物联网设备获得较原来更长的在线工作时长,降低TCO成本并提升产品竞争力。其在功耗要求高的手持设备、可穿戴设备、物联网领域具备广泛的应用前景。 |

网友评论