上海交大突破光电子技术瓶颈 首创近零功耗可编程光收发芯片

发布时间:2025-8-15 10:15

发布者:eechina

|

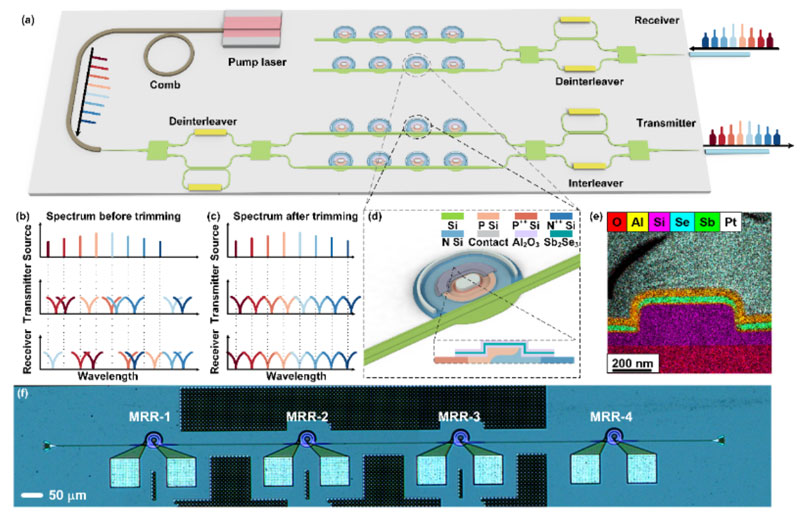

上海交通大学集成电路学院(信息与电子工程学院)周林杰教授团队近日宣布重大技术突破,陆梁军副教授和李雨副教授通过将低损耗相变材料Sb₂Se₃与硅基微环谐振器异质集成,成功研发全球首款近零功耗"现场可编程"光收发芯片。该成果攻克了硅基微环器件长期存在的波长调谐能耗高、温度稳定性差等核心难题,为下一代高密度光互连技术开辟了新路径。 研究团队创新性地采用硅光后道兼容工艺,在硅基微环谐振器的PN结上直接集成Sb₂Se₃相变材料薄膜。通过精确控制电脉冲触发材料在晶态与非晶态间转换,实现了覆盖整个自由光谱范围的高精度波长调谐,调谐精度达到10皮米且无需维持功耗。实验数据显示,该技术可使微环阵列实现单通道100Gbps、四通道400Gbps的高速数据传输,同时通过创新反馈机制将温漂影响降低至可忽略水平。

非易失现场可编程微环阵列光收发芯片架构与工作原理 这项突破性成果源于对人工智能时代算力瓶颈的深刻洞察。随着大语言模型参数规模突破万亿级别,传统XPU间的互连带宽已成为制约计算性能的关键因素。光互连技术凭借其超大带宽、超低损耗的特性被视为破局关键,而硅基微环谐振器因其紧凑尺寸和低功耗优势备受关注。但制造工艺偏差与环境温度波动导致的性能不稳定,长期阻碍着该技术的产业化进程。 团队负责人周林杰教授表示,此次将相变材料与硅光器件深度融合的创新方案,既解决了光学系统应用的工程难题,又拓展了相变材料的应用边界。通过材料科学、微电子学与光子学的跨学科协同,研究团队不仅实现了谐振波长的非易失性编程,更开发出基于光功率监测的智能温控反馈系统,使多微环阵列能在复杂环境下保持稳定工作状态。 该芯片的成功研制标志着硅基光电子器件向实用化迈出关键一步。实验验证表明,新技术在保持调制探测性能不受影响的前提下,彻底消除了传统方案中维持波长状态所需的持续能耗。四通道收发芯片的演示成功,为构建大规模集成光互连系统提供了可扩展的技术框架。 业内专家评价认为,这项成果不仅为数据中心光互连、高速通信网络等领域带来变革性影响,其展示的跨学科创新模式更对推动光子技术与人工智能、量子信息等前沿领域的融合具有示范意义。随着后续工艺优化和产业化推进,该技术有望重塑全球光电子产业格局,为我国在"后摩尔时代"的信息技术竞争中赢得战略主动。 目前,相关研究论文已发表于国际光子学领域权威期刊《PhotoniX》,研究工作获得国家自然科学基金等项目的重点支持。团队正着手推进该技术的工程化应用,计划通过与产业界合作加速成果转化,为全球算力基础设施升级提供关键技术支撑。 |

网友评论