电压放大器在弯曲芯向列相液晶盒的光学衍射实验中的应用

发布时间:2025-4-22 09:55

发布者:aigtek01

关键词:

电压放大器

|

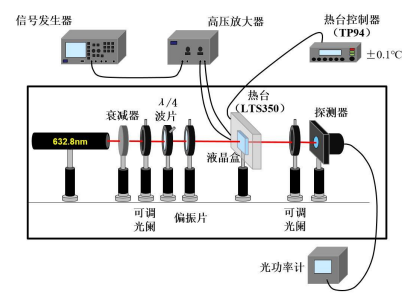

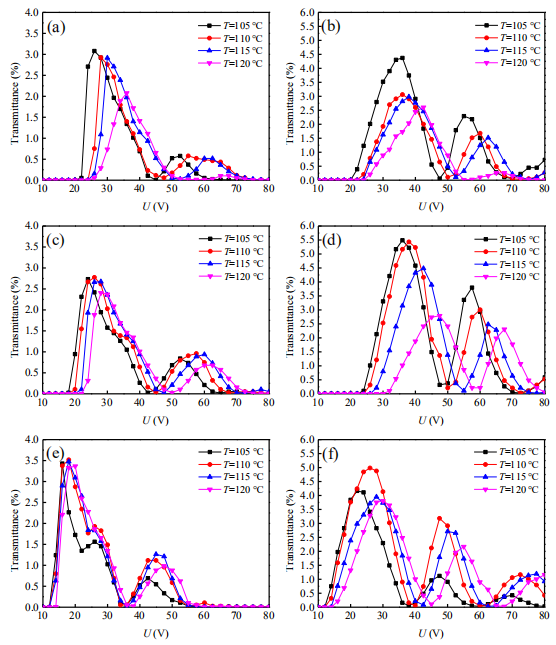

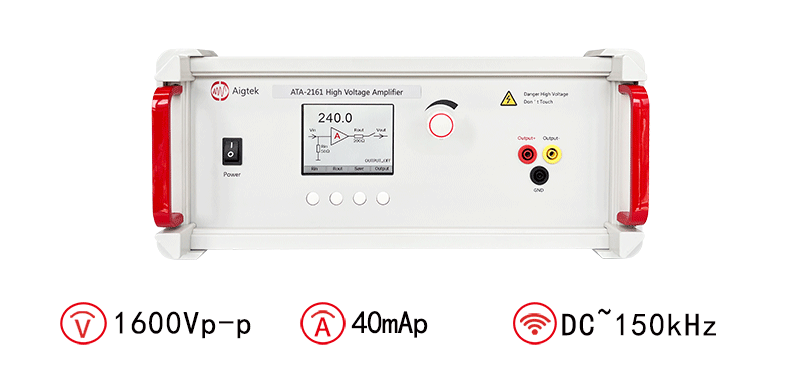

实验名称:弯曲芯向列相液晶盒的光学衍射 测试目的:本章对实验使用的弯曲芯向列相液晶盒进行了光学衍射实验,介绍了光学衍射实验的光路建立,分析了出射光偏振状态与入射光偏振状态的关系,之后给出了实验得到的光栅衍射效率并进行了相关的分析。这对于BCN液晶未来在可调液晶光栅上潜在应用以及进一步发展具有一定的深远意义。 测试设备:电压放大器、信号发生器、热台控制器、衰减器、偏振片、光功率计等。 实验过程:  图1:测量BCN液晶光栅衍射效率的实验光路 如图1所示,为光学衍射实验的光路图。选用632.8nm的红激光,衰减器用来衰减激光强度,之后通过可调光阑或者小孔来得到较好的光束。由于激光器发出的激光是固定偏振方向的线偏振光,所以利用λ/4波片将线偏振光变成圆偏振光,之后再使用一个偏振片将圆偏振光变成线偏振光,通过调整这个偏振片就可以得到任意偏振方向的线偏振光。线偏振光经过液晶盒中的光栅结构后产生衍射,通过光功率计得到光强,在探测器前放置一个可调光阑或者直接将可调光阑或者小孔固定在探测器上,用来控制探测器接收光的面积大小。 液晶盒的外部驱动电压由信号发生器提供,由于信号发生器产生的电压幅值大小有限,所以在信号发生器和液晶盒之间使用电压放大器来达到实验所需的电压幅值。由于使用的BCN液晶向列相所处的温度在90℃以上,所以使用热台(LTS350)加热,利用热台控制器(TP94)控制液晶盒所处的温度大小,热台精度可达±0.1℃。  图2:1号到6号液晶测试盒的光栅衍射效率在不同温度下随外部施加电压的变化(a)1号盒(b)2号盒(c)3号盒(d)4号盒(e)5号盒(f)6号盒 从图2(a)-2(f)中,可以发现随着温度的升高,衍射效率的第一个极大值会随着温度的升高先增大后减小。而且分别对比图2(a)和2(b),2(c)和2(d),2(e)和2(f)可以发现,1号、3号和5号液晶盒对应的衍射效率曲线的第一个极值出现的更陡一些,而不是像2号、4号和6号液晶盒对应的衍射效率曲线那样,第一个极值的出现是相对比较平缓的。出现这种现象的原因可能是这种光栅结构本来就是由挠曲电畴组成的,1号,3号,5号液晶盒对比于2号,4号,6号液晶盒而言,具有更小的液晶盒间隙,实验测量结果显示液晶盒间隙约为后者的一半,挠曲电畴会有一定的体积,当液晶盒间隙较小时,这些挠曲电畴没有足够的空间转动或者转变,所以会有一些突变的情况发生。 实验结果: 通过图2(a)-图2(d)可以发现在外部驱动电压U<20V时,没有检测到衍射光强,肉眼也无法观测到有衍射点的迹象,但是在偏光显微镜下,当外部施加的驱动电压满足10V<U<20V时,是存在挠曲电畴的,而且这些畴类似光栅结构。出现这种情况的原因一方面是低电压下出现的光栅结构,虽然垂直液晶盒基板表面摩擦方向折射率呈现周期性分布,但是折射率极大值和极小值之间的差异较小,导致衍射效果不明显;另一方面,入射光偏振方向与液晶盒基板表面的摩擦方向是平行的,且出射光没有检偏片,而在偏光显微镜下,挠曲电畴光栅结构是在垂直偏振片下观测到的。当此时调整显微镜的起偏片偏振方向与液晶盒基板摩擦方向垂直,而且不放置检偏片时,从显微镜的目镜中并不能观察到挠曲电畴。因此,出射光的偏振状态应该与入射光偏振状态有关。 电压放大器推荐:ATA-2161  图:ATA-2161高压放大器指标参数 |

网友评论