Aigtek电压放大器基于伺服系统的激光控制研究的研究

发布时间:2025-3-20 11:55

发布者:aigtek01

关键词:

电压放大器

|

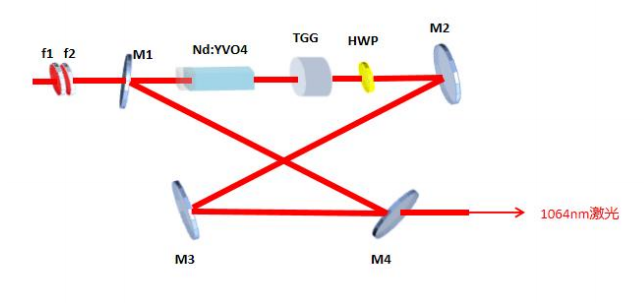

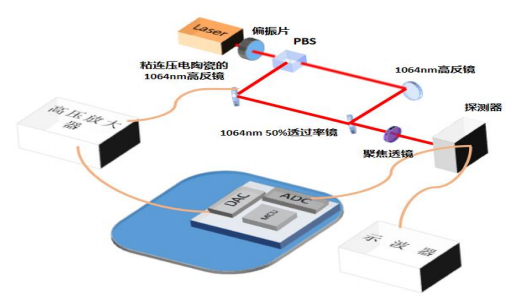

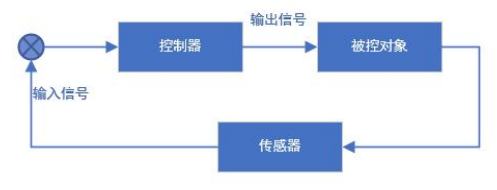

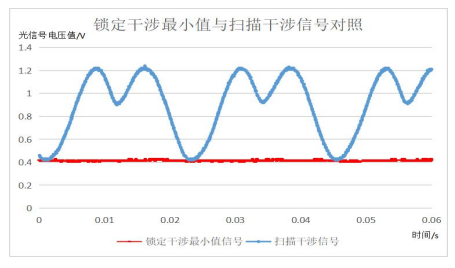

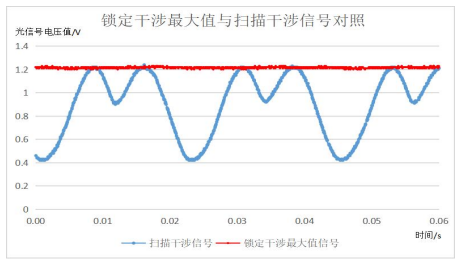

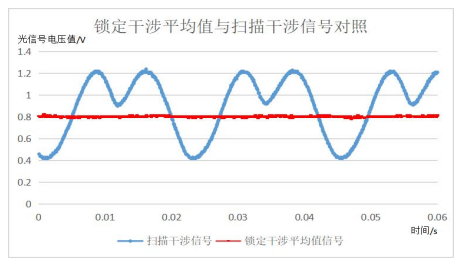

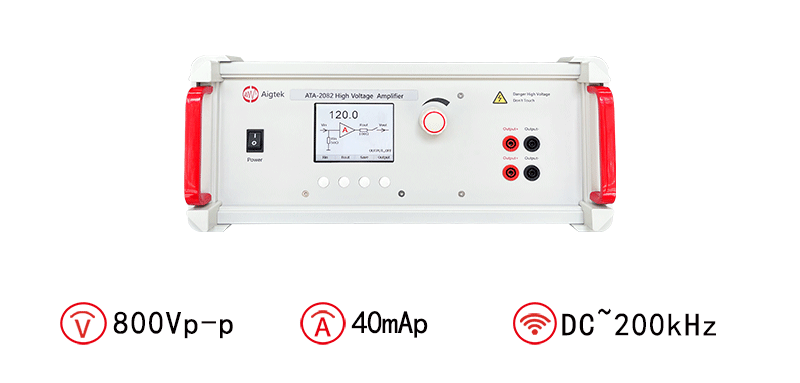

实验名称:基于伺服系统的激光控制研究 测试目的:全固态单频激光器的噪声低、相干性好,是产生连续变量量子压缩态光场的必备激光光源。在制备压缩态光场的过程中需要使用高精度的光学相位锁定技术,它不但可以实现对光学系统的高精度调节和稳定,从而保证压缩态光场的制备精度和稳定性。而且,相位锁定技术可以对光学系统进行实时调节和控制,从而实现对压缩态光场压缩角和测量分量的实时调控和优化。因此,研究相位锁定技术具有重要的理论研究价值,并且可以以其为参考,将锁定理论拓展到频率锁定、功率锁定等相关的锁定技术之中。以1064nm全固态单频连续激光器为光源,通过对激光分束后产生的两光束的相位差进行0、π/2、π的相位锁定,提高两光束相对相位的长期稳定性。基于伺服系统的相位锁定技术可进一步推广至连续变量量子压缩态光场的制备工作中。 测试设备:电压放大器、示波器、光电探测器等。 实验过程: 搭建嵌入式伺服反馈控制系统,利用自行研制的808nm半导体二极管为泵浦源的输出功率10W,输出波长1064nm的全固态单频连续波激光器搭建了相位锁定实验装置。激光器的谐振腔结构如图1所示。  图1:1064nm激光器谐振腔内原理图 该谐振腔腔长为676.7mm。从左侧入射的即为808nm泵浦光,在经过f1与f2两块焦距分别为30mm与80mm的凸透镜整形后,透过曲率半径为1500mm的凸面腔镜M1,即可在Nd:YVO4晶体内部聚焦光斑。Nd:YVO4晶体是一种自然双折射晶体,其吸收系数高,受激发射截面大,吸收带宽,吸收峰约808nm,吸收系数比另一种常用晶体Nd:YAG大四倍,可以稳定释放出1064nm的荧光谱线,所以常用其作为1064nm激光器的工作物质。1064nm激光从激光器中输出后由一个偏振片和一个偏振分光棱镜PBS将激光分成两束。其中一束激光经过一个1064nm的高反镜与另一束经过一个粘连压电陶瓷的1064nm高反镜的激光在50%透射50%反射镜上耦合产生干涉,再经过一个聚焦透镜聚焦后,注入到探测器当中,探测器采集到干涉信号后分为两路,一路信号输入到示波器用于观测,另一路信号连接到MCU的输入模块,经过处理程序计算后,由输出模块输出反馈信号,并经电压放大器放大后作用到压电陶瓷上,通过压电陶瓷的伸缩改变光程,从而实现两束光的相对相位锁定。锁定实验结构图如图2所示。  图2:相位锁定实验结构图 根据伺服反馈控制逻辑,我们以如图3所示的逻辑,将相位锁定系统布置在了运行速率为33M的MCU之上。其中,被控对象即是1064nm激光的干涉系统,控制器则是我们开发的基于MCU的伺服反馈控制系统,传感器为我们自行设计的光电探测器,通过光电二极管将接收到的光信号转变为电信号,并传递到MCU中。 图3:实验中搭建的伺服反馈控制逻辑 实验结果: 图4:干涉扫描信号示波器波形图 通过调整偏振片使两束光在50%透射50%反射镜处发生干涉后,使用三角波对压电陶瓷进行扫描,采集到的信号图像如图4所示,蓝色图线为输入的三角波扫描信号,而红色的图线为在三角波信号扫描下的干涉信号光强电压值变化。可以看到干涉信号的光强电压值在扫描信号的作用下,呈现周期性的上下波动。波峰处即为发生干涉相长时的电压幅度,波谷处即为发生干涉相消时的电压幅度。将示波器上的光强电压值输入到控制系统中,再由控制系统进行反馈,利用压电陶瓷对干涉系统中两束光的其中一束的相位进行反馈控制,最终可实现将光强电压控制在一个固定值,即两束光的相位差保持固定,实现相位锁定。实验中,我们将比例参数设定为0.2,计算所经过的时钟周期数设定为10,而采集间隔延时设置为50个指令周期,分别将干涉信号锁定在最小值、最大值以及中间固定值(对应相位差为0、π、π/2)的结果如图5、6、7所示。锁定在最小值的波动为干涉相位峰峰值差值的2.12%、锁定最大值的稳定性波动为峰峰值差值的1.76%,锁定中间固定值的稳定性波动为峰峰值差值的2.35%,满足相位锁定的要求。  图5:相位锁定最小值结果图  图6:相位锁定最大值示意图  图7:相位锁定平均值(中间固定值)结果图 电压放大器推荐:ATA-2082 图:ATA-2082高压放大器指标参数 本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。电压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-dyfdq.html |

网友评论