基于SHT10的便携式数显温湿度检测仪的设计

发布时间:2010-8-19 10:35

发布者:lavida

|

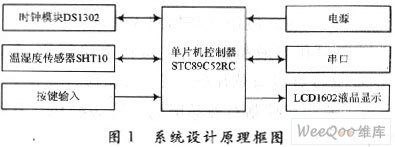

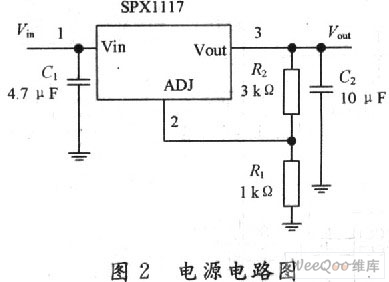

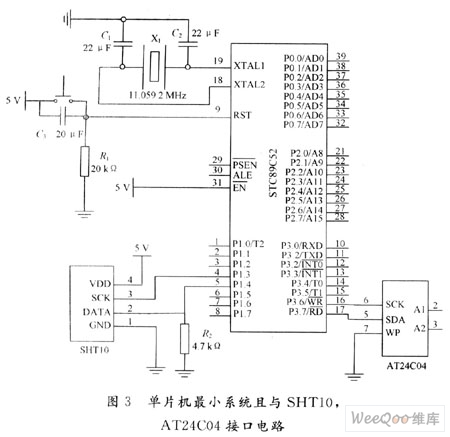

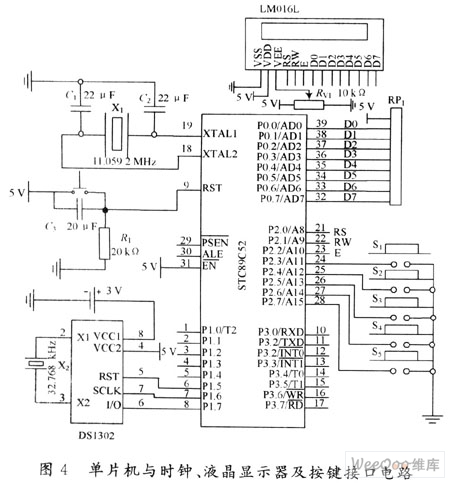

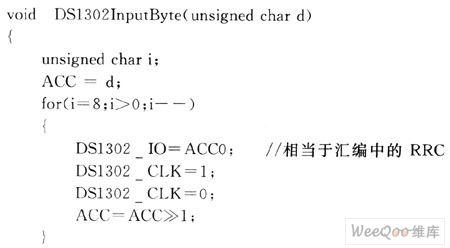

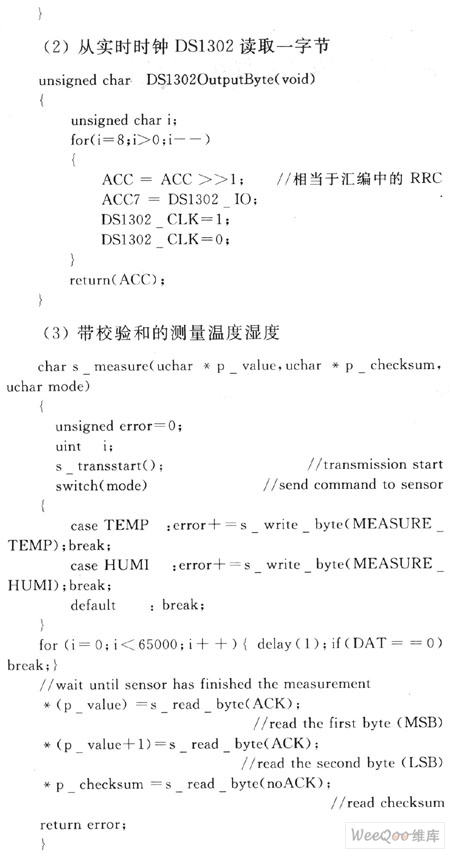

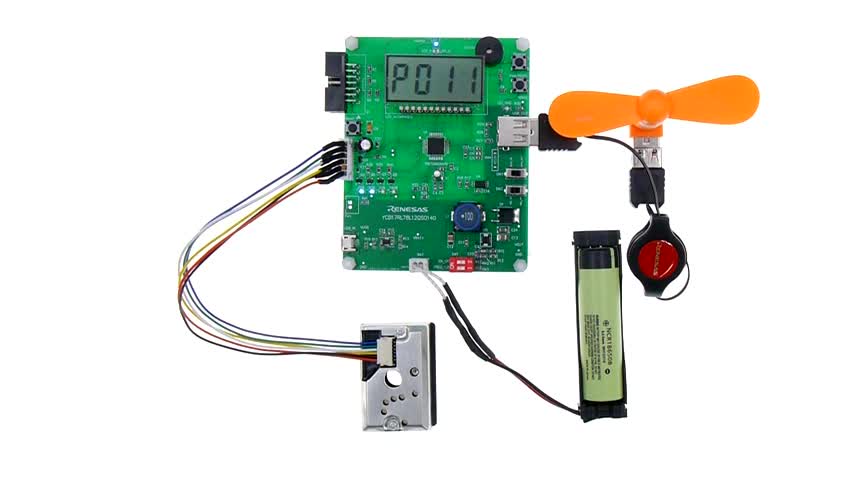

温湿度的测量在仓储管理、生产制造、气象观测、工农业生产、科学研究以及日常生活中被广泛应用,传统的模拟式湿度传感器一般都要设计信号调理电路并需要经过复杂的校准和标定过程,因此测量精度难以保证,且在线性度、重复性、互换性、一致性等方面往往不尽人意。为了克服这些缺点,本设计采用瑞士Sensirion公司生产的具有I2C总线接口的单片全校准数字式相对湿度和温度传感器SHT10。该传感器采用独特的CMOSensTM技术,具有数字式输出、免调试、免标定、免外围电路及全互换的特点。 1 系统组成与硬件设计 本设计是实现温度和湿度的测量,通过单片机(STC89C52)直接控制SHT10,将得到的温度和湿度数据显示在液晶屏上,同时还显示当时的测量时期与时间,通过按键记录温度与湿度和与之对应的时期与时间。利用串口可以传送到上位机。原理框图如图1所示。  (1)电源部分:电源采用9 V(4.5~20 V都可以)电池作为输入,通过电压转换芯片SPX1117输出5 V电压,为系统提供电源,电源电路图如图2所示。调节R2与R1之间的比值可以调节输出电压的大小:Vout=VREF(1+R2/R1),VREF=1.25 V。  (2)单片机与SHT10接口电路部分:两者都采用I2C接口,由于STC89C52没有I2C接口,所以通过模拟来实现。DATA需要一个外部的上拉电阻(例如:4.7 kΩ)将信号提拉至高电平,单片机最小系统且与SHT10,AT24C04接口电路如图3所示。  (3)单片机与时钟芯片DS1302接口电路部分:DS1302是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗的实时时钟芯片,采用SPI三线接口与CPU进行同步通信,可提供秒、分、时、日、星期、月和年,一个月小于31天时可以自动调整,且具有闰年补偿功能。工作电压2.5~5.5 V。应用电路如图4所示。  (4)单片机与液晶显示屏的接口电路部分:液晶显示屏的数据接口线与单片机的P0口相接,P2.0、P2.1、P2.2用于使能和控制对液晶屏的读写等操作。具体的电路如图4所示。 (5)单片机与数据存储芯片AT24C04接口电路部分:AT24C04具有I2C接口,但STC89C52没有此接口,因此要通过模拟实现。连接电路如图3所示。 (6)按键部分:按键功能如下,具体电路如图4所示。  (7)与上位机串口通信部分,该部分采用RS 232通信模式,采用MAX232接口芯片,完整的原理图如图5所示。  2 软件程序 本设计软件编程分为以下六个部分: (1)温、湿度传感器SHT10测量程序; (2)时钟DS1302测量程序; (3)液晶显示程序; (4)数据存储芯片AT2404读写程序; (5)按键程序; (6)单片机与上位机数据通信程序。 前五部分使用C语言编写,最后一部分使用VB语言开发。下面给出与上述硬件电路配套的部分C51应用程序。 2.1单片机测量控制C51语言程序 (1)向实时时钟DS1302写入一字节   (3)带校验和的测量温度湿度 2.2 温度、湿度上传到上位机软件 上位机的主要工作通过串口,使用RS 232通信协议完成和下位机的STC89C52的通信,接收下位机的温度湿度数据,并做进一步处理分析,形成直观的用户操作界面。这里使用VB语言开发《温度、湿度数据接收软件》,VB提供了很好的解决方案。 VB下的串行端口通信是通过其提供的控件MSComm实现的。该控件屏蔽了通信过程中的底层操作,程序员只需要设置并监视MSComm控件的属性和事件,结合其他VB提供的控件就可以对串口初始化及数据的发送、接收,如图6所示。  3 结语 温湿度传感器SHT10集温度传感器和湿度传感器于一体,因此采用SHT10进行温湿度实时监测的系统具有精度高、成本低、体积小、接口简单等优点;另外SHT10芯片内部集成了14位A/D转换器,且采用数字信号输出,因此抗干扰能力也比同类芯片高。该芯片在温湿度监测、自动控制等领域均已得到广泛应用,在现代化温室控制系统中具有广阔的发展前景。本文设计的便携式数显温湿度检测仪体积小,重量轻,性能稳定可靠,且便于携带;与传统的模拟式温湿度计相比具有明显的优势:由于用数字式显示方便读出数值;可以保存温度湿度值,不需要记录;可以通过串口传到上位机。 |

网友评论