揭密“电子药丸”:用生命去战斗

发布时间:2013-6-11 22:28

发布者:1770309616

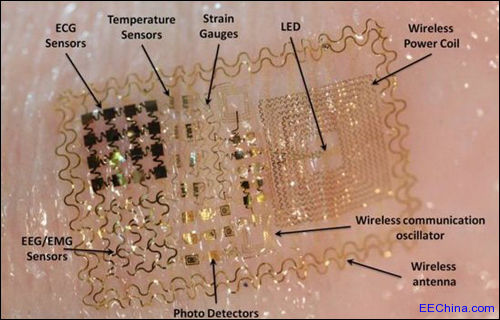

|

网络上疯传的摩托罗拉神奇药丸,又名“身份验证维生素”,是一种由胃酸作驱动介质的药丸,没错,这货的确就是颗药丸。据悉,吃了它以后,人体可以向外界释放出包裹着10位验证信息的模拟数字信号,从而完成认证登陆。 直接使用人体更有效 Regina Duncan是摩托罗拉移动和DARPA(美国国防部高级研究计划局)的前任负责人,也是主张推广涵盖登录密码的“电子纹身”以及“认证维生素”的先驱之一。近日,Duncan女士在一个名为All Things D的会议上说: “我们正在构思各种快捷的认证方式。从短期来看,大可从令牌或坠饰等物品着手,但是,我们更希望可以发明出一款能够纹在皮肤上,认证期长达一周的方式,这就是所谓的‘电子纹身’了。电子纹身包含多个传感器和一条天线,在其发送验证信号后,即可识别用户的设备。”

电子药丸解剖示意图

给你一颗,你敢吃吗? Duncan还说:“叛逆的青少年根本不会规规矩矩的戴一块看上去很傻很天真的手表,但可以肯定的是,他们会为了激怒父母而给自己纹上纹身。”她担心的情况事实上很普遍。“在可穿戴设备上,我们仍旧面临很多问题。” Duncan解释,“电子产品是四四方方的、刚性的,而人类是有曲线的、柔软的,这两者本身就不匹配。这些公司所谓的创新战略已经落伍几十年了(呃,能到在说Google吗?),我们需要真正的创新,真正的变革。”

Regina Duncan,本身就是一位著名的geek “很庆幸,我在DARPA工作的那段日子学会了如何操作,这种神奇的方法必将给现在的IT领域注入一股新鲜的疯狂的血液!”Duncan接下来说,如今,MC10公司也加入进来,成为摩托罗拉移动的合作伙伴,我很感谢他们的信任和帮助,双方将致力于完善这一电子纹身技术。本质上来说,电子药丸就是将用户的整个身体变成密码,这应该非常形象了。Duncan随后还介绍道:“这种药丸内外还包裹着一层由特殊材料制成的成份,你的胃酸可作为电解质,以此来充当电池,维持药丸一周的‘续航’”。 “药丸”已成趋势 早在2012年,美国食品和药物管理局(FDA)就曾通过了一款由普罗透斯数字健康协会(PDH)发明的数字药丸,以确保患者及时使用他们的药丸。 据悉,PDH开发的硅芯片非常mini,小如一粒细沙。通过与消化液互动,可激发药丸内的铜和镁元素产生电压,从而带动电路工作。 Scripps研究所基因组的教授Eric Topol是一位遗传学家和心脏病专家,他说:“FDA验证是医学上的一个重要里程碑。数字化药丸和无线医疗设备首次结合,在未来可能重新定义医患关系,并有助于治愈慢性疾病。”目前,该药丸已经被用于配合治疗肺结核,心脏衰竭,高血压,糖尿病以及心理疾病。 事实上,电子药丸的应用实例不止这一个。比如赖斯大学发明的可编程生物纳米芯片(PBNC),通过该芯片采取唾液样本,可以确定患者是否存在心脏疾病和癌症的倾向。再比如特拉维夫大学和妇女医院的科学家们也在联手发明一款药片大小的机器人,通过MRI(核磁共振)进行远程供电,这个超级mini的机器人可看透病人整个肠道,观察可能导致消化道肿瘤的症状。 而2045创新会议上的“超人类主义者”们则是IEM的坚定支持者。他们由一群俄罗斯科学家组成,正朝着“人类长寿的可能性”而努力,并将人文和科学结合的“新文化”作为定向点。通过与国际上的科学家合作,他们正在探索拟人化机器人,同时使用人工载体模拟生命系统和脑功能。 颠覆和危机并存 美国政府方面,也一直在寻找新方法来监控人体,在植入微芯片上倾注大量金钱,希望其可监控士兵和战场对身体的影响。 通过摄入阿司匹林进行大脑植入,电极可以“听”到大脑活动,有时甚至可以 “激发”行动或情感。通过监测神经元活动,深入了解人的大脑,科学家们可以轻松破译人脑想法以及轻松植入各种构思。 由于制药公司把注意力转向生产生物电子,传统医药已经处于淘汰边缘。治疗方式将包括电子信号、大量可传输数据(来自身体和神经上的植入物)等,对身体进行监测,当然还包括无需病人参与的环节——药物监管。基本上,你根本不需要吞下药丸;植入体内的电子装置即可自动把药丸分发到体内。 数以百万计的金钱,正流向微芯片植入式医疗行业。值得担心的是,不少项目都在打着“治疗神经系统疾病”的名义意图控制人类大脑,通过一连串层出不穷的技术中,其可轻而易举改变我们的思维方式——显然,这已经逼近道德和法律的边缘了! 技术的进步在逐渐为我们带来便利,但也无时无刻不让人对其道德风险产生担忧。(钛媒体) |

网友评论