制造“数字化”大脑四大技术障碍

发布时间:2013-6-6 19:48

发布者:1046235000

|

据美国生活科学网站报道,5月31日,专家小组在纽约召开的世界科学节上讨论了当前制造数字化大脑所面临的科学和技术挑战,以下是他们在讨论中列举的四种技术障碍: 1、大脑并不是计算机 或许科学家能够建造像大脑一样的计算机,但是大脑却很难像计算机一样,人类发展和儿童健康国家研究所神经生物学家道格拉斯-菲尔兹(Douglas Fields)说:“人类倾向于将大脑与当前最先进的电脑系统进行比较,虽然当前我们最佳的类比对象是计算机,但遗憾的是大脑并不像计算机那样工作。” 从某种程度上讲,大脑通讯是通过电子脉冲,但是它的生物器官是由数十亿个细胞构成。大脑并没有连线,没有数字代码,也没有程序,即使科学家能够适当地使用计算机代码进行类推,他们并不知道大脑应当编写哪种语言。

德克萨斯州大学奥斯汀分校神经系统科学家克里斯汀-哈里斯(Kristen Harris)称,研究人员倾向于将单个大脑细胞等同于便携式电脑。这仅是一种方法图解每个单独细胞的复杂程度。科学家能够着眼于个人神经细胞之间连接的详细情况,但仅是通过艰辛复杂的操作过程。英国伦敦帝国理工学院认知机器人学教授默里-沙纳汉(Murray Shanahan)指出,他们非常细心地对神经系统组织切片,在电子显微镜下扫描这些切片,之后将这些切片以计算机结构重新组合在一起。 使用当前技术重复大脑在生命历程中的进程,科学家必须对比不同大脑组织的数万亿个连接。沙纳汉称,目前最大的困难是缺少更先进的工具和技术。 3、大脑组织并不完全是神经细胞 即使最新的仪器能够有效绘制大脑数万亿个神经细胞连接情况,科学家仍必须译码所有涉及到人类意识和行为的连接。更为重要的是,神经细胞仅占大脑细胞的15%。其它细胞是胶质细胞,长期以来这种细胞被认为可对神经细胞提供结构和营养,但是神经生物学家道格拉斯-菲尔兹指出,胶质细胞可能涉及到大脑至关重要的背景通讯,既不涉及到电子,也不涉及到突触。 4、大脑仅是人体的一部分 卡耐基梅隆大学计算机科学家格雷戈里-惠勒(Gregory Wheeler)称,大脑持续响应人体其它部位的信息输入,大脑进化是为了使人体更好地溶入这个世界。而不是简单地以空洞方式建立一个大脑模型,科学家应当将大脑与人体进行整体性研究。(腾讯科学) 让大脑像电脑一样“联网” [提要] 电影《钢铁侠3》里的科学家能通过电子科技入侵人类大脑,并随意修改DNA。或许,将人脑联网并能随时调出人脑储存的资源的新纪元,会比我们想象中来得更快。早在本世纪之初,《发现》杂志已向世人介绍了科学家如何通过向大脑植入芯片,试图控制记忆、感知和情绪的研究。

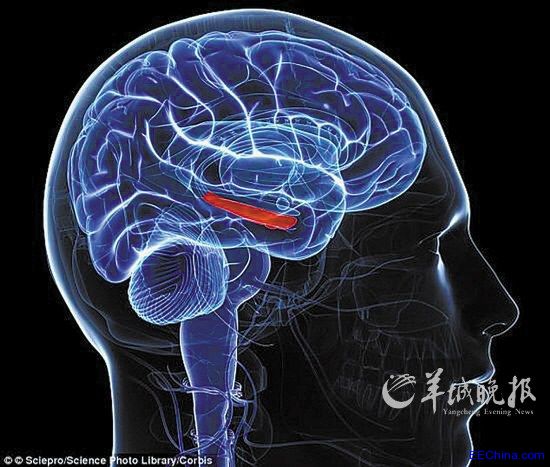

□余鸣七 编译 电影《钢铁侠3》里的科学家能通过电子科技入侵人类大脑,并随意修改DNA。而真实世界里,已有科学家能让相距千里的两只老鼠彼此连接大脑,共享大脑信息,能让大脑中装有晶片的斗牛听凭人类操控…… 近日,美国南加州大学、维克森林大学的科学家又宣称,他们已设计出一种微芯片,能够有助于建立受损大脑组织的记忆,并预计未来两年内将植入志愿者大脑。据说这种芯片能帮助人们记录大约10年的记忆!试想,如果这样的芯片可以联网,我们调出过去的回忆便会像看录像一样容易。 或许,将人脑联网并能随时调出人脑储存的资源的新纪元,会比我们想象中来得更快。 1 大脑如何联网? 事实上,目前的科技水平已能让我们基本实现像电影《黑客帝国》中描述的资源共享,比如我们可以随时上微博、微信等平台了解世界、联系世界任何角落的朋友,我们可以随时上网搜索需要的知识点,弥补信息量的不足……但说到“大脑联网”,我们第一时间想到的,还是先将人脑连接上电脑,再通过互联网来共享彼此的意识。微博、微信等平台还只是从形式上,初步实现本体主动的信息互通,科学家们认为,在未来可能会有更多种形式来实现“脑资源共享”。 早在本世纪之初,《发现》杂志已向世人介绍了科学家如何通过向大脑植入芯片,试图控制记忆、感知和情绪的研究。其后不久,《自然》杂志网络版也刊登了一条新闻——一位四肢瘫痪的病人在大脑被植入芯片后,已经可以成功地运用意念,操纵计算机和电视。《连线》杂志后来又报道,美国南加州大学神经工程学研究中心主任西奥多·伯格作出了大胆预测,称如果不出差错,人造“海马”——即大脑下部负责学习和记忆的重要部位——将在15年内问世。去年,美国麻省理工学院的神经工程师们还造出一款神奇的电池,可以植入大脑,通过大脑和脊髓循环的血糖获得充能,其目的是希望它可以为残障人士体内的大脑解码装置供能,实现假肢的智能化。 去年,一份Intel授权的来自Booz Allen Hamilton咨询公司的白皮书宣称,在未来,把一台智能手机直接与人的大脑相连的相关技术,将会是移动科技领域的必然产物。 这就是所谓的“机械增强法”。看上去,似乎只需要植入一点什么,就可以刺激我们的大脑,发挥更大潜能。而无线网络的壮大,又让植入晶片后的大脑随时随地与数据网络相连成为轻而易举的事情。 这个过程也就是由神经科学家斯坦尼斯拉·德阿纳提出的“神经再利用”。德阿纳相信人类大脑天生的能力完全能被重新利用,从而产生新的功能——我们的大脑和身体虽然紧密连接,却不是“最佳的组合体”。 这个说法并不一定正确。因为人类大脑并不是不好用,只是处理信息的过程过于复杂。但我们也不得不承认,通过植入晶片等方法的确有效。所以现在越来越多科学家们相信,将人脑“联网”,实现一种“蜂群思维”式的更大规模的“资源共享”的生活方式,恐怕会比想象中来得更快。 2 前景很美好 英国雷丁大学控制论教授沃里克教授指出:“现在已经有足够的硬件条件,能向外界打开我们的‘大脑之门’。虽然仍有许多问题还需要探索,比如需要什么样的植入物以及植入物安置在何处,等等。” 他认为,让大脑“联网”能实现人与人之间更迅速的“心灵感应”,这样人类的交流将更加丰富。“信息的视觉化终究会实现,同时记忆也有可能得到分享。如果整个系统足够完善的话,原则上来说,我们可以在世界任何一个角落获得帮助。” 牛津大学人类未来研究所神经系统科学家桑德伯格也说:“人类之所以主导了世界,是因为人类沟通、协调能力突出,人类任何交流能力上的提升都会产生巨大影响。如果‘大脑联网’,人们之间能够更容易地有心电感应,通过类似的方式来交换概念、想法或者感官信息,通过增强、改进神经官能接口,来传授知识、技能,等等。一旦交流限制被扫除得差不多了,很难想象接下来会发生什么。” 美国未来主义者和科幻小说《Nexus》的作者若梅茨·纳姆也期待大脑“联网”:“不妨想象一下,人们可以通过这样一个界面来做任何事情——可以跟朋友玩游戏,一同进入虚拟世界;设计师、艺术家可以在脑海里分享设计,通过视觉、听觉来协作。” 3 障碍依然多 事实上,想控制人类的大脑,仍非易事。植入或许不是问题,真正的问题依然是如何以正确感知的方式转换信号。 已有不少研究者发现:神经元不仅能完成一项任务,它们同时在整个生命过程中不断发生着改变,同一个位置的神经细胞可能随着时间的改变会肩负起不同的使命。其次,神经冲动可能并不是大脑细胞传递消息的惟一途径。 桑德伯格教授说,“人们如今已可以轻易地远距离传递语音,但如果要超越简单的语音传递,进入到经验、情感乃至技能等全面共享的程度,却仍是未知。”他认为最大的障碍是获取和转换大脑信号。比如说,每个人对同一词汇的理解都不一样,我们用语言表达时,已经常产生“误会”。如何让所有人在接收到电极信号时,就立刻明白这个词汇到底指的是哪样东西?分辨并正确理解一个词汇,其实还需要我们在成长过程中学习大量的综合知识,并形成一系列的神经编码和神经反射习惯。这个过程实在太庞杂。 他说:“内置大脑电极能收集脑电波,让我们获取数百万神经元的信号,但来自肌肉和外环境的各种噪音却依然存在太大干扰。我期待能制造更方便、更温和的植入物,比如在人体组织周围植入较容易、风险低的光遗传学和纳米纤维技术。” 正如纳姆所说:“人类大脑有着超过1000亿个神经元,而目前我们的计算机最复杂的系统大概也只有100个电极。想保证传递数据的精确性,最少需要数百万个电极。而造电极很容易,大脑能否承受得了却是个挑战。” 此外,桑德伯格认为,“当今的手机已极大地摆脱了时间空间的限制,让我们随时随地都能够交流。”人们其实已经在用智能手机建造这么一个“信息共享领域”,所以他怀疑是否真正需要植入物来提升这种能力。“我们的下一代也许永远都不会孤独、迷茫或忘事,有个全天候开放的系统允许我们获得大量数据,同时能与世界上的任意角落保持联系。那么我们为什么还需要去寻找一个身体上的‘神经接口’,来与现有通信系统以及它们的应用程序竞争?” 而令沃里克觉得威胁最大的,还是“某些愚蠢的政治家或者企业家会阻碍项目的发展”。不过他相信拥有这项技术的人和没有这些技术的人将会产生新的对抗“壁垒”,这不过只是人类进化过程中非常自然的一部分。 科幻作家纳姆还担心一个人们普遍担心的问题——黑客入侵。“任何硬件软件都会有bug、病毒等。”纳姆说,“一些医学专家已经能够远程控制人造心脏或是激素释放器,而黑客可以插手这个过程,他们同样可以侵入在人类大脑里植入的芯片。一旦人脑联网,最大的社会威胁在于谁来掌控这种科技?如果人们都植入了芯片,那么有可能迎来一场新的文艺复兴,人们可以非常自由地创造、分享观点。但是也有可能被统治者利用,通过大脑科技来指使、监控人们。” 4 可能颠覆世界? 人类的身体终会成为一种“累赘”。从科研角度出发,科学家们始终认为,实现“大脑联网”能够更好地了解我们彼此。只不过在未来几年内,其最直接的应用前景仍限于临床医学的脑部康复治疗上。 但纳姆指出,在极大加速交流科技发展的同时,“大脑联网”也会加速各种观点的传播,这才是颠覆性的。另外,一些“人造非生命软件”服务甚至能让人们不仅仅只和人类交流,这些软件可以储存、翻译和融合各种各样的信息,让人们更多地了解这个世界。 桑德伯格教授相当肯定地说,实现“大脑联网”后的无障碍心电感应,会延伸我们的大脑功能。“如今的电脑设备以及我们‘在云端’的生活方式,已经大大改变了我们从前所认知的世界。一旦人脑能被小小的植入物操控,我们的大脑将会被更强大地延伸,也许将不太可能会让我们拥有太多自己的意志。” 他同时提到一个很关键的问题——隐私。“其实我们现在所处的‘在云端’生活中,各种公司的服务器都正在出售我们的隐私。即使你不使用心电感应的高科技,你的一举一动仍会被身边的人类所分享,所以潜在的控制、监控、政治宣传是无可避免的。” 或者,接受他的这一观点,本身就是对世界观的一种颠覆。 来源:羊城晚报 |

网友评论