东软睿驰副总裁兼SDV事业部总监王宁:AI&车云一体融合架构下的智能汽车软件新生态

|

近日,由吉利汽车研究院主办,盖世汽车承办的“2024第二届吉利汽车技术论坛”在宁波召开。吉利汽车作为中国汽车行业的领军企业,始终致力于技术创新与品质提升,本届论坛邀请了来自供应链企业和科技企业的多位代表,共同探讨未来汽车产业发展的新方向和新机遇。  东软睿驰副总裁兼SDV事业部总监王宁受邀出席并发表《AI&车云一体融合架构下的智能汽车软件新生态》主题演讲,阐述在汽车产业的AI智能化浪潮下,东软睿驰通过构建车云一体化架构及软件产品,持续赋能新一代智能汽车高效创新,助力车企打造贴合用户需求的场景价值的思考与实践。

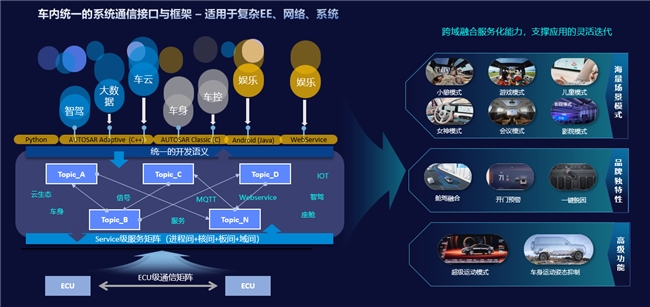

AI浪潮下汽车智能化:用户价值为首要 开发效率是关键 随着人工智能技术掀起全球万亿级信息化应用革命浪潮,汽车行业迈入数据智能、利用AI高效创新的全新时代,推动智能汽车产品向“智能出行机器人”形态迈进。智能出行机器人将是集“出行 + 空间 + 大模型智能”于一身的超级智能体。在此背景下,如何构建以用户需求为导向,提升用户可感知的价值,同时为开发者提供更高效、更便捷的开发模式成为智能汽车发展的重要议题。 在智能出行机器人的形态下,汽车已发展为FBB(Face-Brain-Body)构型,其中负责思考和运算的中央超算大脑Brain,汇聚整车数据和控制逻辑,通过神经网络驱动Face和Body进行情感信息表达和行为执行。  伴随AI时代智能汽车大模型的落地, Brain承载着高算力接入与海量多维的数据融合,车云一体化架构是导入云端大模型能力的通信基础,将进一步强化算力及动态扩展性。在通信技术和车内芯片算力等物理层支撑之上,车云一体软件平台将助力OEM构建全新无界化服务生态,创造多端覆盖、快速迭代的用户体验。 东软睿驰智能汽车算力拓展平台 助力智能化体验升级 东软睿驰面向未来智能汽车的不断发展,推出以云计算和虚拟化为核心技术的智能汽车算力拓展平台,将核心算力转移到云端服务器中,为车端系统提供了无限的空间扩展能力,支持跨系统、全终端、全场景的互联互通。提供面向用户能够自由定义、自我进化的智能化功能体验,同时为开发者带来全新的开发模式与更高效、更便捷的开发体验。 在持续创新之下,东软睿驰车云一体化架构能够实现数据服务化、整车能力服务化及车云计算服务化,支撑AI融合场景的快速构建与自我进化,借助AI大模型的数据分析及内容生成能力,辅助开发人员快速响应用户需求,进一步提供“想用户所想”的互动体验。  东软睿驰携手吉利汽车打造的“云空间”作为行业上先进强大的车云交互一体化平台,通过算力上云打破算力和生态扩展限制,支持用户畅享3A级游戏,最高实时渲染1080P高清画面,实时更新迭代应用软件,实现小算力也可以“踏云”来到数字世界,为用户带来算力无忧、生态无忧、跨端互联的极致体验。 车云服务化关键路径:持续升级的软件开发底座 实现车云服务化不仅需要车端算力得到充分拓展,同时需要满足跨域需求的软件开发平台,为开发者提供高效便捷的开发组件与开发工具、标准且开放的软件服务化接口,使得上层应用开发者可以更容易地融入并参与到汽车智能化开发中,加速差异化创新,推动功能持续迭代升级。 东软睿驰软件开发平台NeuSAR全面增强应用创新,提供兼容AUTOSAR标准的基础软件、跨域中间件和开发工具,保证安全性和稳定性的同时又具备开放性,全面降低整车研发成本和应用开发门槛,大幅提升软件迭代速度与创新开发效率。  NeuSAR aCore /cCore:作为符合AUTOSAR R21-11标准的基础软件平台,提供可靠的功能安全与本地化服务支持。 NeuSAR VMB消息总线:提供针对整车不同异构系统、物理总线协议和开发体系的统一通信接口,构建连接车内和车云的统一通信框架,确保车辆内部各系统之间以及车辆与云端之间的高效、稳定通信,实现开发过程中高阶复杂算法、应用之间等自如连接组合,助力智能汽车真正实现车联万物生态。 NeuSAR Python开发框架:提供对基础组件和服务的访问能力,同时提供WebService调用方式,与云端更好地兼容,灵活处理跨域、跨功能组合的应用软件开发,更多偏向AI的应用也可更自由、简单地实现训练数据、算法组合等。 伴随汽车行业迈入数据智能、利用AI高效创新的全新时代,东软睿驰车云一体化架构将持续赋能智能汽车链接用户生态,提升智能化体验,并不断探索结合AI大模型、AI生成式场景应用等方面展开技术创新与产品落地,加速车企智能化水平升级与创新,不断创造满足用户对未来出行想象的极致体验。 |

网友评论